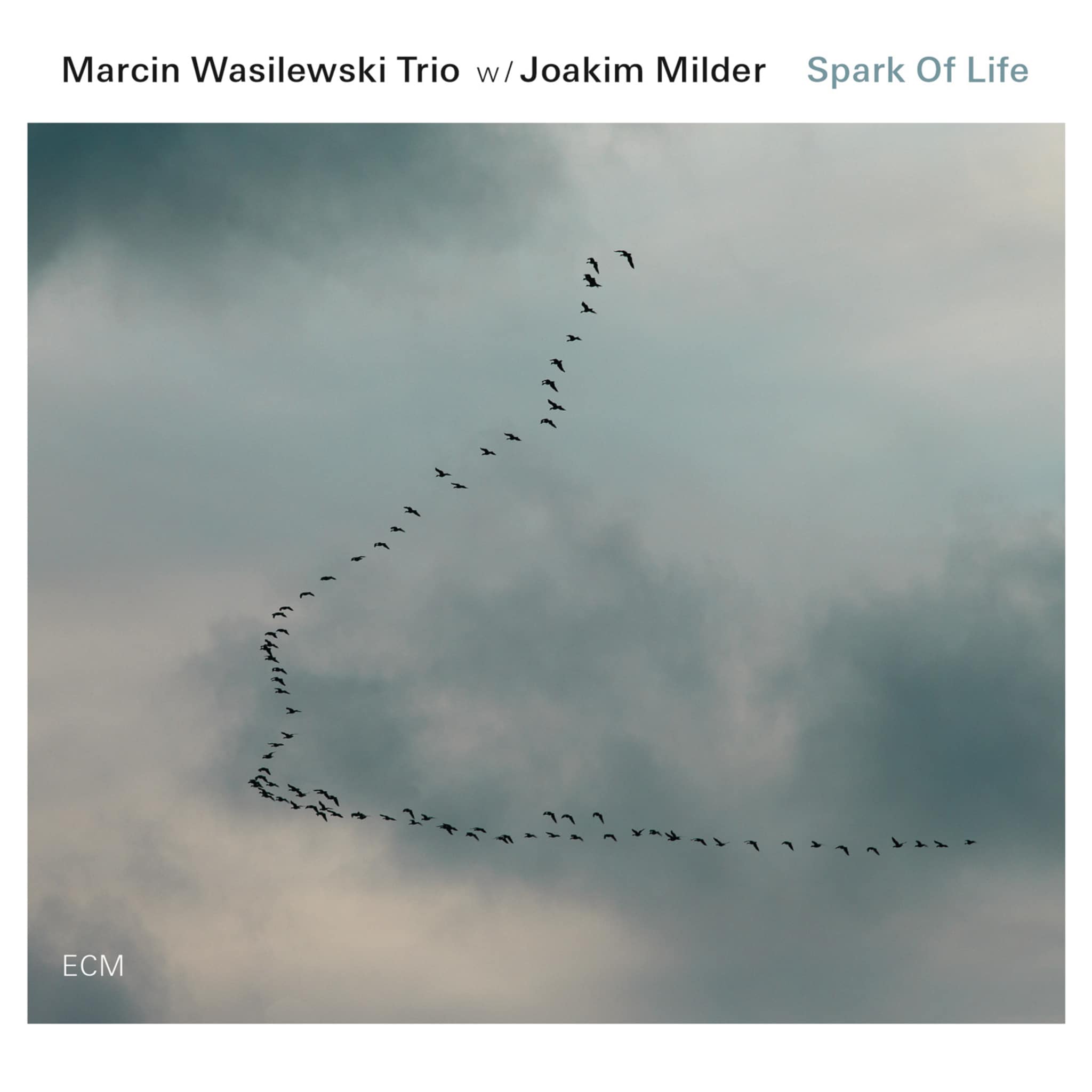

Das Wasilewski-Trio präsentiert mit seiner vierten ECM-Veröffentlichung einen besonderen Gastmusiker: den lyrischen Saxophonisten Joakim Milder aus Schweden, zu dem die polnischen Musiker durch gemeinsame Auftritte im Rahmen von Tomasz Stankos Litania-Projekt Kontakt fanden. Eine gemeinsame Leidenschaft verbindet die Künstler – ihre Bewunderung für Krzyzstof Komedas Kompositionen, weshalb auch sein Thema "Sleep Safe and Warm" aus Roman Polanskis "Rosemary's Baby" auf diesem Album neu interpretiert wird.

Die Gruppe bewahrt ihre charakteristische Balance: Einerseits finden sich Marcins eigene melodiereiche Kompositionen, darunter zwei Variationen des wunderschönen Titelstücks. Andererseits wagt das Ensemble eine vielfältige Auswahl an Coverversionen – von Herbie Hancock über The Police' "Message In A Bottle" bis hin zu Slawomir Kurkiewicz' Arrangement einer Komposition von Grazyna Bacewicz. Damit bestätigt das Trio erneut seinen Ruf als außergewöhnlich kreatives Ensemble.

Nach ihrer beeindruckenden Leistung als Rhythmussektion auf Jacob Youngs "Forever Young" markiert "Spark of Life" bereits den zweiten ECM-Auftritt der Gruppe im selben Jahr. Die Aufnahmen entstanden im März 2014 in Lugano unter der Produktionsleitung von Manfred Eicher.