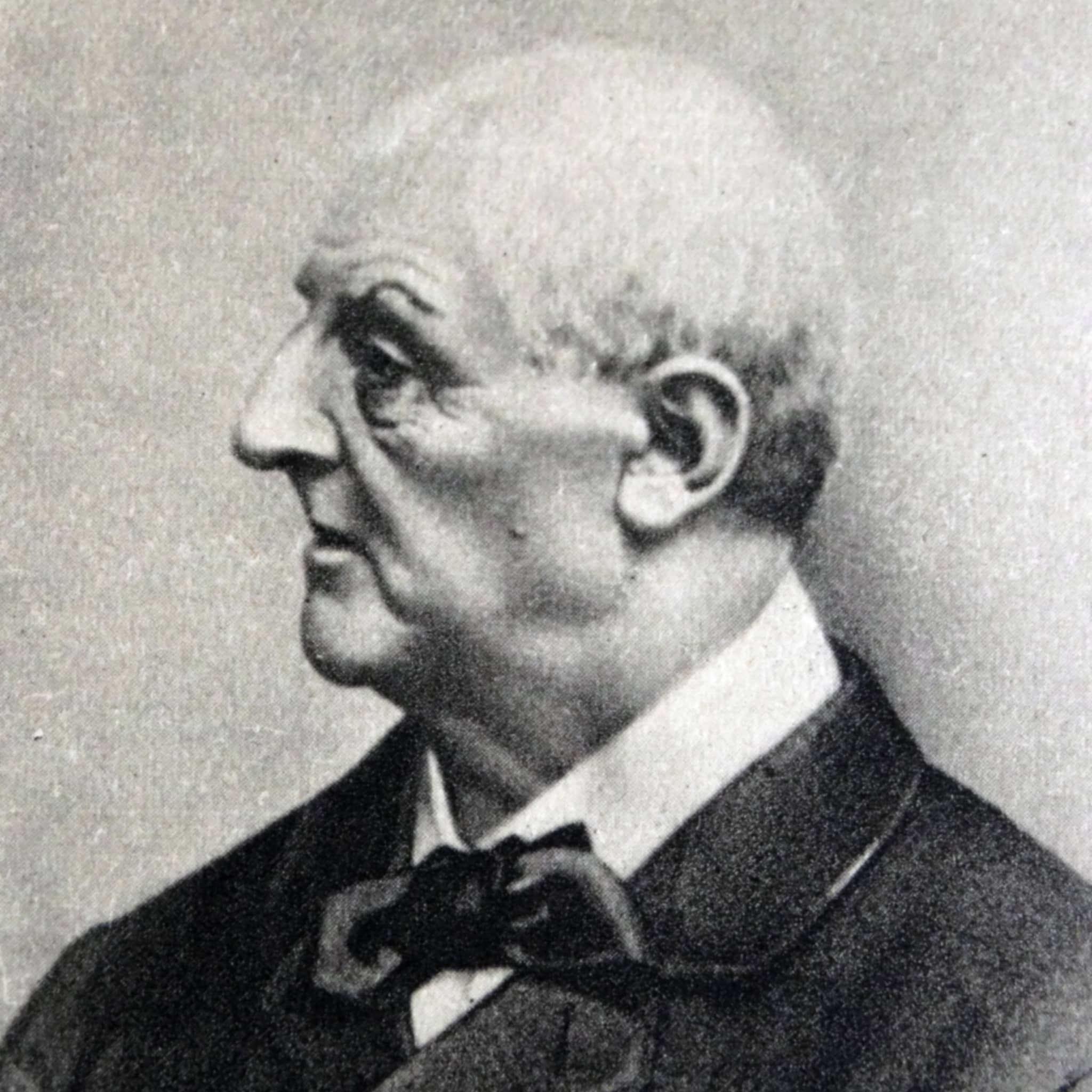

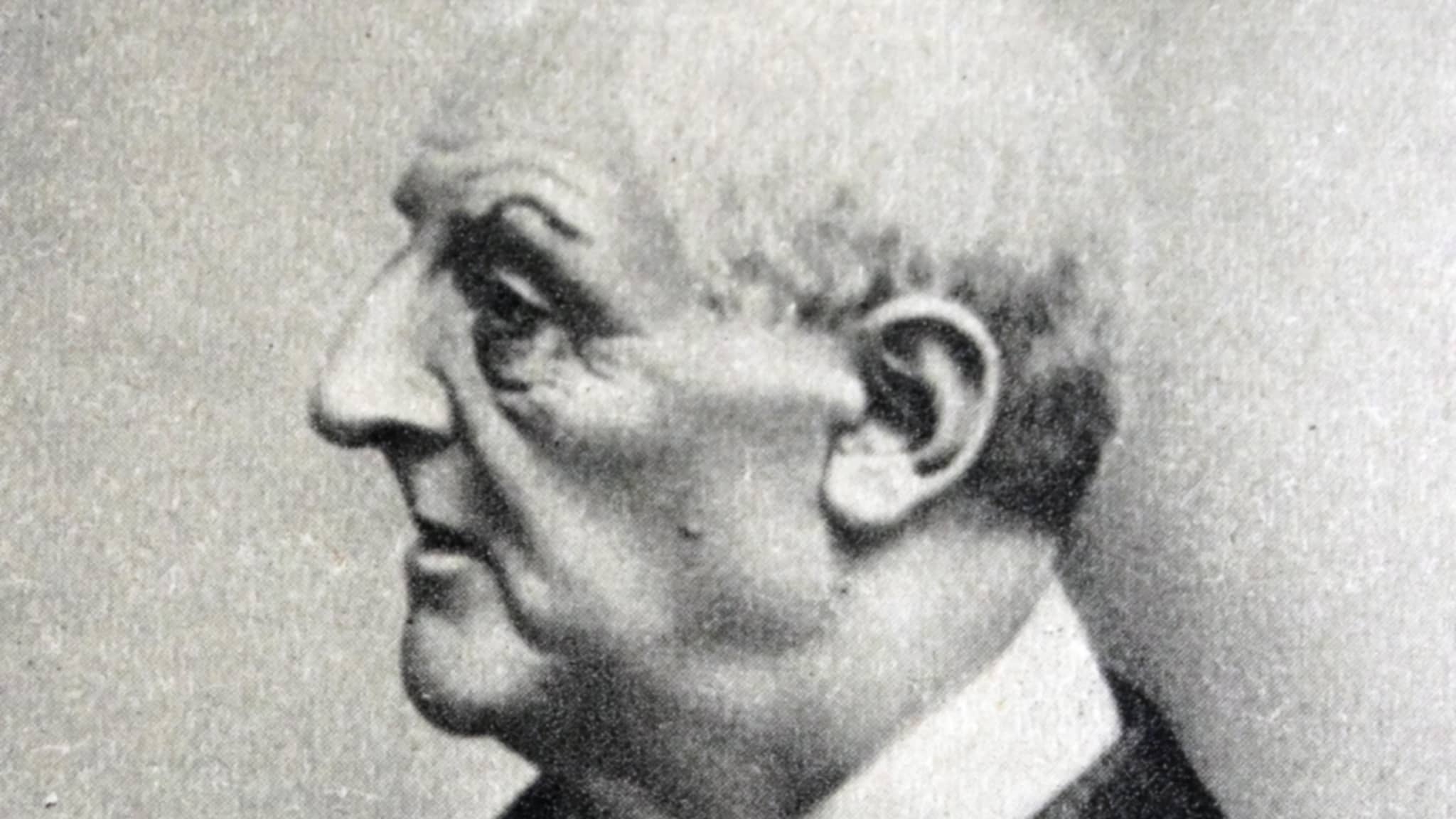

アントン・ブルックナー

作曲家 1824 – 1896 アントン・ブルックナーの人生は決して楽ではありませんでした。このオーストリア人作曲家は、生涯を通じて自信喪失に悩まされていました。しかし、あらゆる不安にもかかわらず、彼は今日に至るまで世界中の音楽愛好家を魅了し続ける印象的な音楽遺産を残しています。1824年9月4日、リンツ近郊の小さな村アンスフェルデンに生まれた彼は、質素な環境で育ちました。父の死後、1837年に聖フローリアン修道院の聖歌隊員として受け入れられます。そこで最初の音楽教育、特にオルガンの訓練を受け、幼い頃から教会音楽に深い愛着を抱くようになりました。 教師としての訓練を受けた後、当初は学校の助手として働き、その後音楽活動に専念しました。オルガニストとして働く傍ら、独学で勉強を続け、最終的に音楽理論と作曲の正式な訓練を受けました。1855年からはリンツ大聖堂のオルガニストを務めています。シモン・ゼヒターとオットー・キッツラーから音楽理論と楽器の手ほどきを受けた彼は、芸術的な模範としてリヒャルト・ワーグナーを見出し、生涯にわたって敬愛していました。また、バイロイトでは何度も彼のもとを訪ねています。このワーグナーへの憧れは、しばしばブルックナーの音楽が当時としては「近代的」あるいは「大胆すぎる」と見なされ、これによって認知を得た一方で、数多くの批判も受けたことと無関係ではありません。