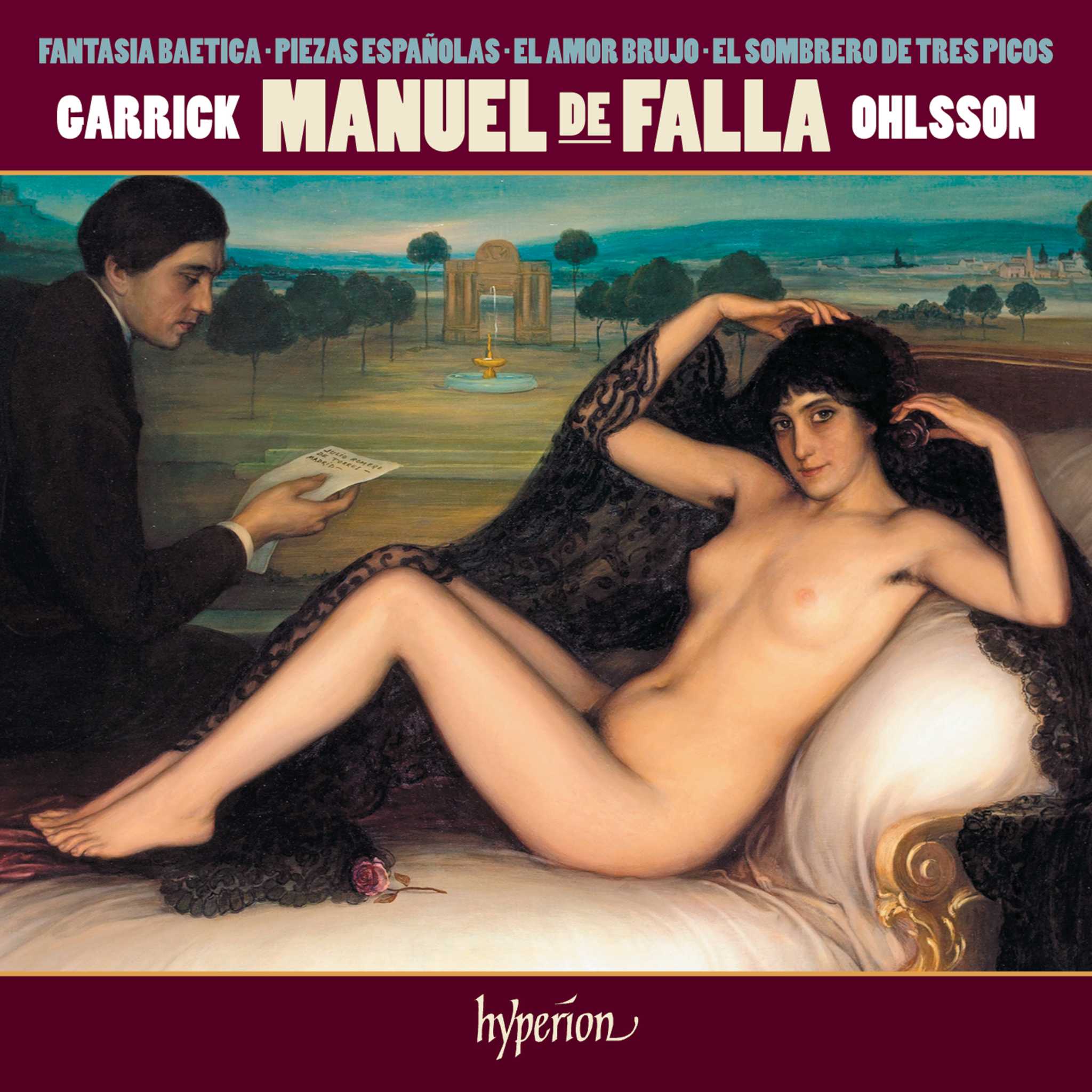

AboutManuel de Falla

Manuel de Falla (* November 23, 1876, Cadiz; † November 14, 1946, Alta Gracia, Argentina) is considered the creator of a new Spanish national music. The son of a merchant and a pianist, he first received lessons from his mother as a child, then from Enrique Broca, among others, before beginning his music studies at the Madrid Conservatory in 1896 with José Trago. Further lessons with Felipe Pedrell familiarized him with the fundamentals of old Spanish music. At that time, he already composed his first songs, chamber music, and pieces for piano. However, he only achieved widespread recognition after his opera "La vida breve" (1904/05).

In 1907, Manuel de Falla moved to Paris, where he worked as a piano teacher and sought contact with French Impressionists. He befriended Claude Debussy, Maurice Ravel, and Isaac Albéniz, but returned to Madrid after the outbreak of World War I and then settled in Granada. When the Spanish Civil War broke out, Manuel de Falla decided in 1939, during a concert tour, to remain in Argentina. Initially influenced by late-Romantic sound ideals and the Spanish-tinged Impressionism of an Albéniz, the composer increasingly moved away from opulence, found a reduced late style, and experimented, for example, with the harpsichord ("Concerto per clavicembalo piano forte," 1928).

With Manuel de Falla, Spanish music of the era before Joaquín Rodrigo took on a distinctive form. He composed zarzuelas, several incidental music pieces, and stage works such as the Farsa Mimica "The Three-Cornered Hat" (1916/19) and the puppet opera "Master Peter's Puppet Show" (1923) based on Cervantes' "Don Quixote." Among his most important orchestral works are "Nights in the Gardens of Spain" (1911–15), and he also created numerous vocal, piano, and chamber music works.