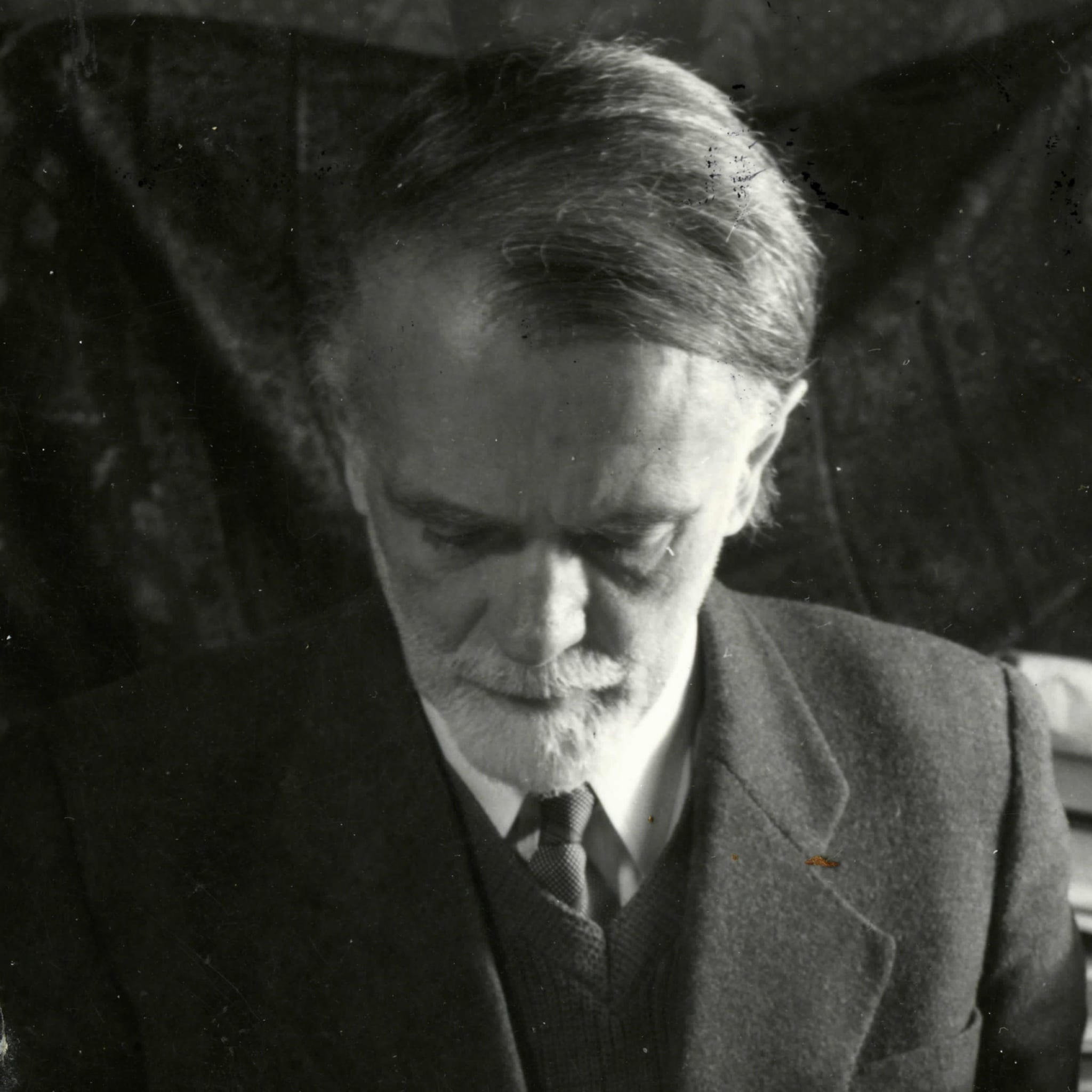

Zoltán Kodály, geboren am 16. Dezember 1882 in Kecskemét (Ungarn) und gestorben am 6. März 1967 in Budapest, zählt zu den bedeutendsten Komponisten seines Heimatlandes. Sein Weltruhm begründete sich 1923 durch sein Chorwerk Psalmus Hungaricus. Neben seiner Tätigkeit als Komponist wirkte Kodály auch als Musikethnologe und Pädagoge und gilt als Pionier bei der Wiedereinführung volkstümlichen Materials in die Musik des 20. Jahrhunderts.

Bereits vor seinem Studium an der Musikhochschule in Budapest begann er zu komponieren. Nach seinem Abschluss entwickelte er ein besonderes Interesse für die ungarische Volksmusik, die sein Schaffen maßgeblich prägte. Gemeinsam mit seinem Freund Béla Bartók unternahm er umfangreiche Forschungen auf diesem Gebiet, was 1906 zur ersten gemeinsamen Veröffentlichung "Zwanzig ungarische Volkslieder" führte. Weitere Sammlungen folgten später.

Von 1931 bis 1933 hielt Kodály Vorlesungen über Volksmusik an der Universität Budapest. Zu diesem Zeitpunkt waren bereits einige seiner Kompositionen im In- und Ausland uraufgeführt worden. Er unternahm Konzertreisen durch England und die USA und war seit 1927 auch als Dirigent tätig. Seine Erfolge wurden durch mehrere Auszeichnungen gewürdigt: Er erhielt dreimal den Kossuth-Preis, wurde zum Ehrendoktor der Universität Budapest ernannt, und in Budapest finden jährlich Kodály-Festlichkeiten statt.