In the transition from the 19th to the 20th century, the musical-aesthetic debate between the "sublime" and the "beautiful" shaped the works of many composers, as Kant and the British critic W. J. Turner emphasized. These debates extended to more fundamental levels, such as the contrast between "beauty" and "prettyness." A young French double bassist, after seeing Le Sacre du printemps, expressed his unease, saying "not pretty," while his companion insisted on the work's "beauty."

Any French composer who wrote a string quartet after 1870 faced a twofold challenge: On the one hand, they had to find their place in the French musical landscape; on the other, they inevitably stepped into Beethoven's enormous shadow. These composers were invariably engaged in a dialogue with this venerable legacy, regardless of their previous artistic development. Artistic "respect"—in both its positive and negative forms—was a theme explored by composers such as Debussy and Stravinsky.

Paul Marie Théodore Vincent d'Indy's career was decisively influenced by his background and training. Unlike Fauré, who composed his first string quartet at almost eighty years of age, d'Indy displayed remarkable creative energy from a young age. His compositions revealed an affinity with the German tradition, while simultaneously forging innovative paths and drawing inspiration from Franck.

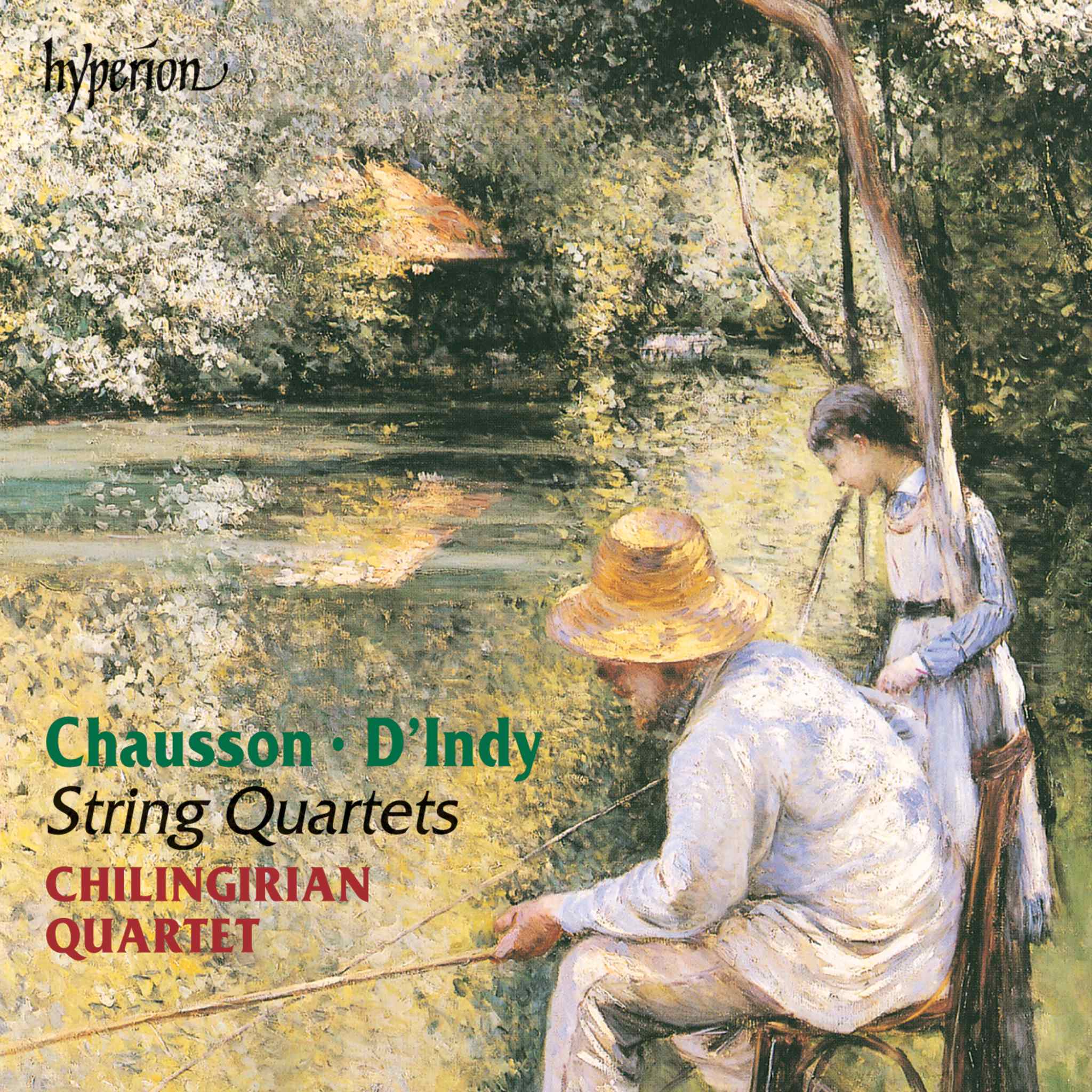

Following intense debates and controversies between composers such as Chausson and Debussy, a successful fusion of the beautiful, the sublime, and the charming gradually emerged. Works like Chausson's posthumously completed string quartet demonstrate a mature engagement with musical ideals, while d'Indy and his students forged a link to the German tradition.

Chausson's tragic death and d'Indy's subsequent completion of his string quartet sparked profound discussions about the artistic value and development of late 19th-century French music. The complexity of these compositions reflects the cultural and artistic spirit of the era.