Auf dieser CD sind drei Trios vertreten, die aus verschiedenen Lebensabschnitten der Komponisten stammen: eines entstand in der Jugend, ein weiteres im reifen Alter von etwa vierzig Jahren und das dritte wurde von einem 77-Jährigen geschrieben. Diese Werke unterscheiden sich deutlich im musikalischen Ausdruck, wobei die Unterschiede über die bloßen Namen der Komponisten hinausgehen. Im Schaffen jedes Komponisten nimmt jedes Trio eine jeweils ganz eigene Stellung ein.

Claude Debussy wurde bereits mit zehn Jahren am Pariser Konservatorium aufgenommen, da seine Eltern hofften, er könne sie mit seinen pianistischen Fähigkeiten aus ihrer prekären Lage befreien. Obwohl Debussy anfangs im Konservatorium erfolgreich war, erkannte er bald, dass es ihm vermutlich nie gelingen würde, ein berühmter Pianist zu werden.

Debussys Klavierlehrer empfahl ihn der Gönnerin Tschaikowskis, die einen Pianisten suchte, der sie und ihre Kinder auf Reisen begleiten sollte. Debussy trat die Reise an und gab sich dabei zum Teil jünger aus, als er wirklich war. Trotz einiger Diskrepanzen wurde sein musikalisches Talent und seine Musikalität anerkannt und gelobt.

Madame von Meck stellte Debussy vor die Aufgabe, sowohl ihre Kinder am Klavier zu unterrichten als auch sie auf Reisen musikalisch zu begleiten. Trotz gelegentlicher Kritikpunkte wurden besonders Debussys Fähigkeiten im Vom-Blatt-Spiel und sein Umgang mit Instrumenten geschätzt. Seine Musik sollte 'Gefühl ohne Übertreibung' vermitteln.

Die Reisegruppe bewegte sich von Arcachon über verschiedene Städte bis nach Florenz. Währenddessen komponierte Debussy neue Stücke und traf sich mit anderen Musikern. Tschaikowski bewunderte Debussys Kompositionen und unterstützte dessen Karriere auch gegenüber von Meck und weiteren Personen.

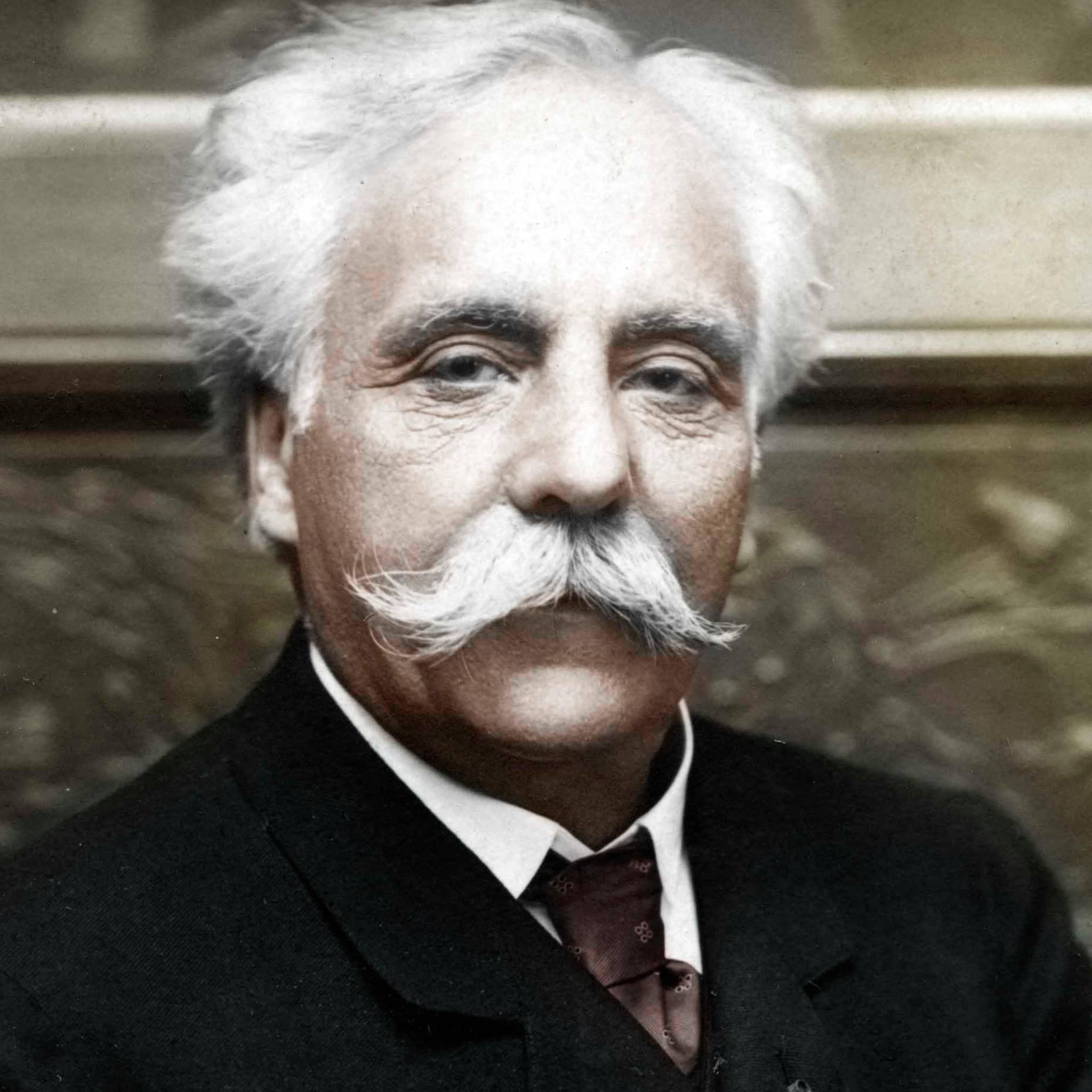

Gabriel Fauré, der oft als Salonkomponist galt, ließ sich weniger von musikalischen Trends beeinflussen als viele seiner Zeitgenossen. Viele aus dem Musikbetrieb verstanden seine subversiven Werke nicht vollständig. Trotz äußerer Ablehnung brachte Fauré mit seinen Kompositionen eine eigene Genialität und Stimmigkeit zum Ausdruck.

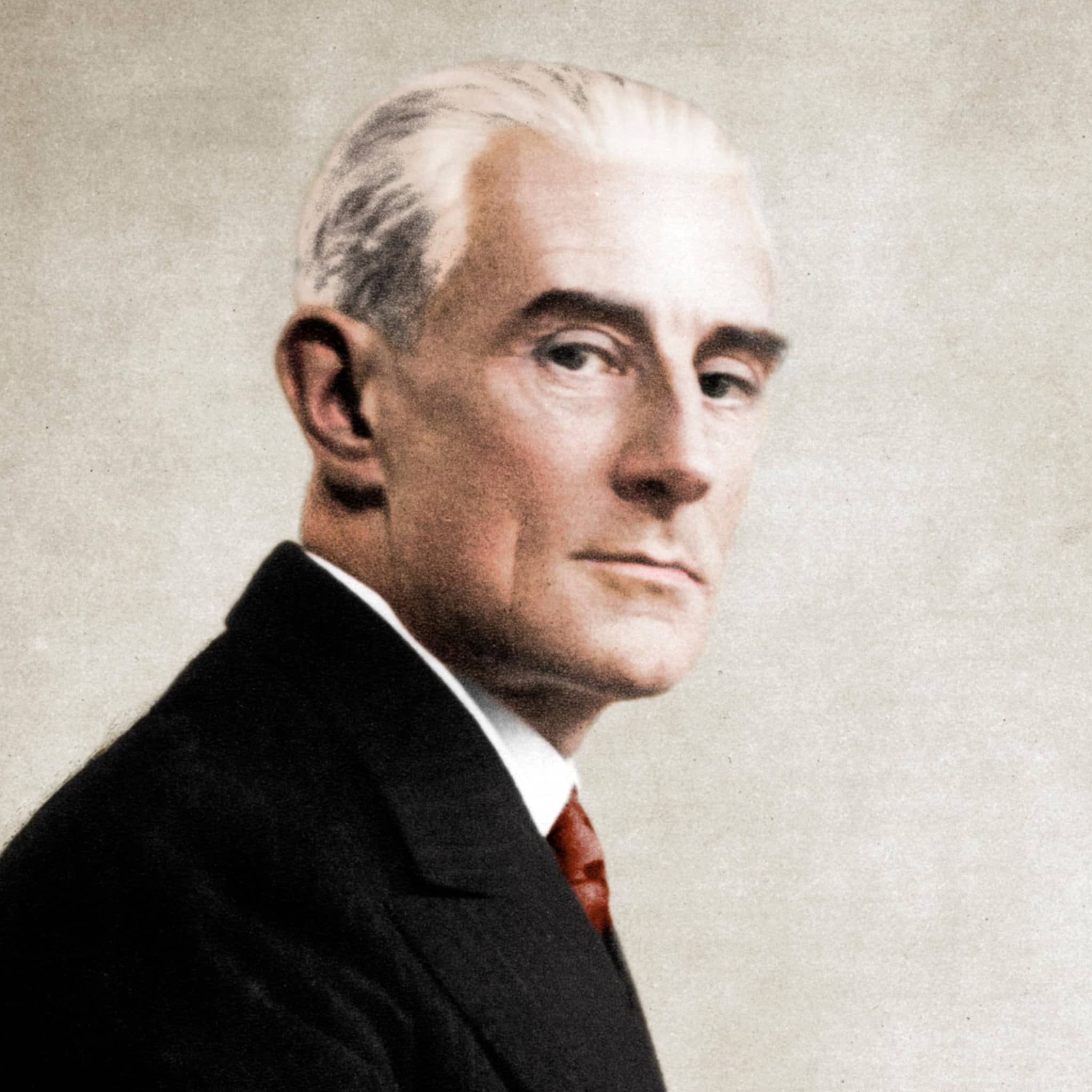

Das Klaviertrio von Fauré und Ravels Trio verdeutlichen unterschiedliche Ansätze im Kompositionsstil. Während Faurés Musik durch feine Nuancen und Bewegungen geprägt ist, greift Ravel auf klar umrissene Formen wie Pantoum oder Passacaglia zurück. Beide Komponisten prägten ihre Musik mit eigenen Interpretationen und Ausdrucksweisen.

Ravel und Fauré setzten beim Komponieren ihrer Trios unterschiedliche Schwerpunkte. Ravel bevorzugte strukturierte und wohlgeformte Kompositionsweisen, wohingegen Fauré den Fokus auf Übergänge und subtile Klangveränderungen legte. In den Werken beider lassen sich zahlreiche technische und künstlerische Neuerungen finden.