コンサートとオペラ

アルバム

関連コンテンツ

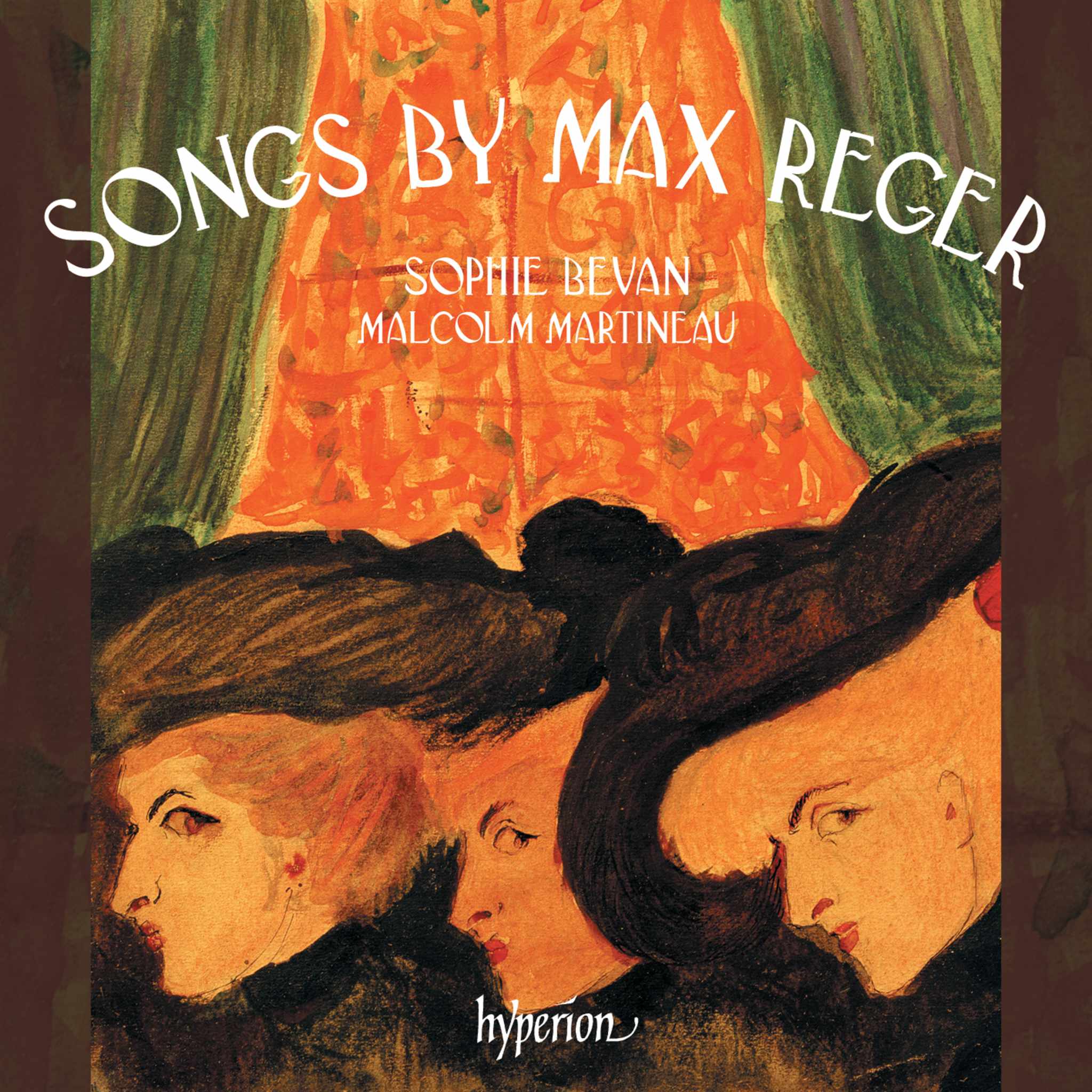

詳しく見るマックス・レーガー

マクシミリアン・レガー(* 1873年3月19日、ブラント; † 1916年5月11日、ライプツィヒ)は、後期ロマン派から近代への過渡期における重要な作曲家とされており、その非常に多様な作品は、伝統的な長短調の調性の境界に位置することもあります。当初は単なる音楽愛好家であったマックス・レガーは、1888年にバイロイトでのリヒャルト・ワーグナーの「パルジファル」の公演をきっかけに、音楽家になることを決意しました。彼はゾンダースハウゼン音楽院でフーゴ・リーマンに師事し、1898年から1901年まで精神的な問題のためヴァイデンで両親と暮らしましたが、この時期を最初の作曲に費やしました。その後、ミュンヘンに移り、1907年にはライプツィヒ大学の音楽監督および作曲教師となり、数年間マイニンゲン宮廷楽団を指揮しました。彼はピアニスト、オルガン奏者、指揮者として国際的に成功を収めましたが、精力的な芸術活動がたたり、若くして亡くなりました。

フランツ・リストの後継者である新ドイツ楽派の標題的な志向とは異なり、レガーは自身の音楽を絶対音楽、すなわち音楽以外の影響から離れたものと捉えていました。彼の音楽はそれ自体から作用すべきであり、そのため彼は器楽とオーケストラの響きに集中しました。しかし、これは彼が重要な声楽曲を創作することを妨げませんでした(ルートヴィヒ・トーマのリブレットによる構想中のオペラプロジェクトは実現しませんでした)。レガーはほぼすべての音楽ジャンルにわたる数百の作品を作曲しましたが、オルガン音楽は受容においても特に重要な位置を占めました。彼にとって形式的な参照点となったのは、主にバロック音楽、とりわけヨハン・ゼバスティアン・バッハでした。

マックス・レガーの創作の頂点には、「Ein feste Burg ist unser Gott(堅き砦は我らの神)」作品27(1898年)などのコラール幻想曲や、「B-A-C-Hによる幻想曲とフーガ」作品46(1900年)などがあります。彼のピアノ音楽は、バッハ、テレマン、ベートーヴェンの作品に基づく3つの変奏曲集(1904年~1914年)で頂点を迎え、室内楽では特に彼の6つの弦楽四重奏曲(1888年~1911年)が重要となりました。その他にも、アカペラ合唱曲や250曲以上のピアノ歌曲、70曲以上のコラール前奏曲、2つのピアノ四重奏曲、弦楽六重奏曲、様々な編成の三重奏曲、ヴァイオリン、チェロ、ピアノソナタ、さらには合唱曲「詩篇第100番」作品106(1908年/09年)のような豪華な宗教曲も生み出されました。